障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

障害福祉事業の開業・立ち上げを検討している、もしくは開業・立ち上げをしたばかりの方々の中には、「国保連請求の流れが難しくて理解できているか不安」や「国保連請求の基本的な仕組みについて知りたい」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の記事では、障害福祉の領域において、どのように国保連へ請求すればよいのか、わかりやすく解説していきます。 さらに、請求業務でつまづきやすいポイントやよく起こるミス4選もご紹介します。

障害福祉サービスにおける国保連請求とは?

国保連とは「国民健康保険団体連合会」の略称です。

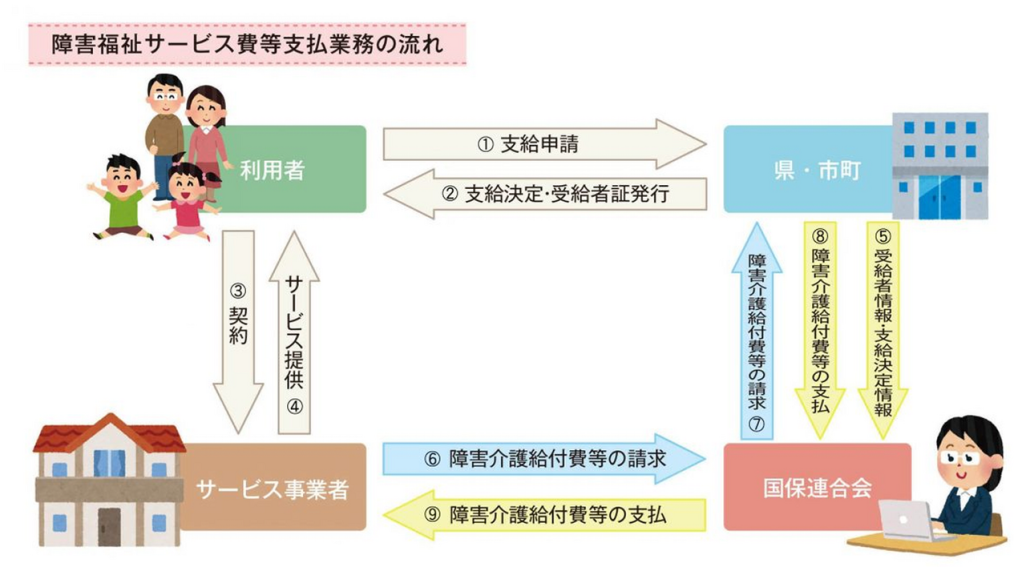

障害福祉サービスを提供する障害福祉事業所は、サービスを利用する方々や国保連に対してサービス提供の対価となる料金を請求する必要があります。

国保連は各都道府県ごとに存在しており、保険者である各市町村などから委託を受けて、給付費などの審査や支払いなどの業務を行っています。

国保連への請求はいつまでにする?

国保連への請求は、毎月1日から10日までに行う必要があります。

前月に提供したサービスに対して毎月請求するのです。

もし、請求内容に不備や矛盾が見られると、支払いが行われずに事業所に差し戻されてしまいます。

これを「返戻(へんれい)」といいます。

返戻となった場合、返戻の原因となった箇所を修正し、翌月以降に再度請求をする必要があるため、国保連からの入金に1ヵ月以上の遅延が発生してしまいます。

障害福祉サービスにおける国保連請求の仕組みとは?

各事業所は、障害福祉サービスの利用料のうち、原則として9割を国保連を通じて各都道府県・市町村に請求、残りの1割をサービスを利用する方々に請求するのです。

サービス利用者の負担額については、原則として1割負担ですが、世帯の収入によって負担上限額が設定されており、サービス利用者への請求が発生しない場合もあります。

障害福祉サービスにおける国保連請求の流れ

実際にサービスを提供してから国保連の支払いを受け取るまで2ヵ月程度かかります。

以下にて、国保連請求の流れをステップごとに見ていきましょう。

ステップ1:障害福祉サービスの提供

サービス利用者とサービス利用の契約が締結できると、実際に障害福祉サービスの提供が開始できます。

サービス提供を開始したら、1日から末日までの利用実績をもとに、サービス提供実績記録票を作成します。

サービス提供実績記録票に誤りがあると、請求したとしても返戻されてしまうので作成時には注意が必要です。

ステップ2:上限額管理業務の実施

障害福祉サービスでは、利用者の方の自己負担額には月ごとの上限が定められています。上限額管理とは、実際の自己負担額がこの上限を超えそうな場合に、上限額を超える金額を調整し、利用者の支払いが上限額までに収まるようにする手続きのことです。

もし、上限額管理が必要な利用者の方がいる場合、その方が複数の障害福祉サービスを同時に利用しているときは、関係する他の事業所と協力して、自己負担額の調整を行います。

上限額管理を行う事業所は事前に決まっており、ご自身の事業所が上限額管理を担当するのか、それとも他の事業所が担当するのかによって、具体的な業務内容が変わってきます。

自身の事業所が上限額管理事業所が自事業所の場合

毎月3日までを目安に、利用者負担額一覧表を他事業所から受け取らなければなりません。

もし、利用者負担額の上限を超えてしまう利用者がいる場合には、一覧表を受け取ってから3日前後を目安に、負担額を調整します。

その後、利用者負担上限額管理結果票を作成し他事業所への提出を行います。

上限額管理事業所が他事業所の場合

毎月3日までを目安に、利用者負担額一覧表を自事業所にて作成します。

作成した後は、あらかじめ定められている上限額管理事業所へ一覧表を提出します。

そして、提出から3日前後を目安に上限額管理事業所より送付された利用者負担上限額管理結果票を受け取ります。

ステップ3:請求書や明細書の作成・国保連への送付

国保連への請求に必要な書類を作成します。

必要書類としては大きく以下の3つがあります。

- 介護・訓練等給付費等請求書、明細書

- サービス提供実績記録票

- 利用者負担上限額管理結果票

上記の書類の作成には、簡易入力システムや請求ソフトなどが活用できます。

請求データの作成後は、国保連が提供する電子請求受付システムを使ってオンラインで書類を送付するのです。

ステップ4:利用者への請求書の作成・送付

国保連への請求に必要な「介護・訓練等給付費等請求書、明細書」を作成した後に、サービスを利用する方の負担額を算出します。

その後、算出した金額をもとに利用者宛ての請求書を作成します。

また、もし利用者の実費負担分がある場合には、その内容がわかるような明細書を作成するなどし、サービス利用料と併せて利用者に請求することで、わかりやすい請求につながります。

ステップ5:料金支払いの確認

国保連への請求については、請求した翌月の月末に入金されます。

もし、返戻となる場合には返戻通知が届くので、内容を確認し、次の請求期間に向けて再請求の準備をします。

また、サービス利用料の支払いについても、決済方法に応じて正しく入金されているかを漏れなく確認します。

障害福祉サービスの請求業務でつまづきやすい2つのポイントと対策を紹介

障害福祉サービスの請求業務を行う上で、つまずきやすいポイントやよくある悩みについて主に2点紹介します。またその対策方法についても解説します。

1. 返戻処理

返戻とは、国保連へ請求後、請求の内容に不備があった場合に差し戻されることをいいます。返戻が起きた場合、なぜエラーになったのか1件ずつ内容の確認と修正を行い、翌月10日までに再度請求を行う必要があります。

よくある返戻の原因

よくある返戻の原因として下記が挙げられます。

- 受給者証番号等の情報が誤っていた

- 上限額管理結果が誤っていた

- 同日利用できない2つ以上の事業所から同一日の利用の請求をしていた

- 利用者が1か月の決められている支給日数を超えて利用し、そのまま国保連に請求していた

返戻を防ぐにはどうすればよい?

返戻を防ぐために事業所ができる工夫を3点解説します。

①ダブルチェックを行う

請求業務を1人で行うとミスが発生してしまう可能性があります。複数の担当者で誤りがないかチェックする体制を整えましょう。

②マニュアルを作成する

請求手順や実際に起きた返戻事例等を記載したマニュアルを作成しておきましょう。 請求担当者が退職した場合でも請求業務をスムーズに進めることができ、返戻を防ぐことに繋がります。

③請求ソフトを活用する

記録から実績を自動で転記する機能や入力ミス等をチェックしてくれる請求ソフトを導入することで、返戻を防ぐことができます。 自社の事業規模や目的に合った請求ソフトを検討しましょう。

2. 他事業所とのやり取り

上限額管理が必要な場合には、利用者負担額一覧表や利用者負担上限額管理結果票を他の事業所と送り合うなど、他事業所とのやり取りが発生します。

期日までにスムーズに進めば問題ありませんが、実際には書類が届かなかったり、内容に誤りがあったりすることも少なくありません。

確認の電話をしたり、書類の提出を催促したりといった手間のかかる作業が発生し、悩みの種になることがあります。

他事業所とスムーズにやり取りするコツ

他事業所とのやり取りでは、電話とFAXを活用してリマインドすることが重要です。 例えば、他事業所で上限額管理を行う場合です。

- 上限額管理事業所にまずは電話で連絡します。「翌月3日までに利用者負担額一覧表をFAXで送ること」を伝えます。 そのうえで、「翌月6日までに利用者負担上限額管理結果票の送付をしてもらうこと」を依頼しましょう。

- 電話で伝えた内容と連絡先、事業所番号、FAX番号を明記し、FAXでリマインドします。

このように電話とFAXを活用してリマインドすることで他事業所とのやり取りがスムーズになり、書類の提出の遅れを防ぐことができます。

障害福祉サービスの国保連請求でよく起こるミス4選

国保連への請求プロセスは複雑なので、請求内容の不備による返戻などが発生しやすいです。 ここでは、国保連請求でよく起こるミス4選をご紹介します。

良く起こるミス①:受給者情報の誤り

請求データに含まれる受給者証番号や氏名などの利用者情報と、国保連や各市町村が管理する公的な受給者台帳の情報との間に矛盾があると、返戻の対象となってしまいます。

受給者情報を入力する際には、全角や半角、不要なスペースが入らないようにするなど注意が必要です。

良く起こるミス②:重複請求

すでに支払が確定している請求の誤りに気づき、再度内容を修正して請求を送信しようとする際に、過誤申立を行わずに送信してしまうと重複請求とみなされて正しく受理されません。

申請内容を修正したい場合は、事前に過誤申立を申請する必要があるので注意が必要です。

良く起こるミス③:実績記録票の誤り

サービス提供実績記録票の内容に誤りがある場合も返戻の対象となってしまいます。

例えば、受給者証に定められた1ヵ月あたりのサービスの支給量を超えてサービスを提供したにも関わらず、調整せずにそのまま請求しているなどが挙げられます。

また、各種加算が算定要件を満たしていなかったり、計算方法を誤っている場合も返戻の対象となるため注意が必要です。

良く起こるミス④:請求明細書と実績記録票の不一致

国保連への請求内容が記載された「請求明細書」と、サービス提供実績を記録した「サービス提供実績記録票」との間で内容に矛盾がある場合、返戻の対象となります。

矛盾が生じる例としては、例えば請求明細書に記載されたサービスの合計提供量が、サービス提供実績記録票に記載された日々の提供量の合計と一致しない、などが挙げられます。

障害福祉サービスの請求業務のミスを減らすなら『かべなしクラウド』がオススメ!

障害福祉サービスの請求業務効率化には、記録・業務支援ソフトの『かべなしクラウド』がおすすめです。

『かべなしクラウド』は、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンから請求データの元となる日々の支援記録を手軽に登録し、利用者ごとに情報を一元管理することができます。

また、電子サイン付タイムカードや個別支援計画・サービス等利用計画の予定管理機能などもすべて1つのソフトで完結するため、記録や帳票作成の業務時間を大幅に短縮することができます。

利用料金は月額9,800円~(税抜)。 「少しでも業務効率を改善したい」と考えている方は、ぜひ一度『かべなしクラウド』の資料をご請求ください。

まとめ

ここまで、障害福祉サービスにおいてどのように請求業務をすればよいかをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

請求業務は作業手順が複雑なためミスも起こりやすく、時間もかかります。

請求業務をやったことがない、あるいはまだ慣れていないという方は、まずは請求の仕組みや基本的な流れについて理解することがオススメです。

また、障害福祉サービスの記録・業務支援ソフト『かべなしクラウド』を使えば請求の元となる日々の記録業務をより効率化することができますので、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ソフトに関する資料を

ダウンロード

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。