障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

「障がい者グループホーム」は、正式には「共同生活援助」と呼ばれる、障害のある方の地域生活を支える重要な障がい福祉サービスの一つです。

「どのようなサービスなのか?」「『介護サービス包括型』や『日中サービス支援型』といった種類は何が違うのか?」「開業するにはどんな要件があり、どのような費用構造になっているのか?」など、多くの疑問点があるかと思います。

この記事では、障がい者グループホーム(共同生活援助)の事業所開設を考えている初心者の方向けに、知っておくべき必須知識を網羅的に解説します。

障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?目的や内容を解説

障がい者グループホーム(共同生活援助)の基本的な定義と目的

障がい者グループホーム(共同生活援助)とは、障害者総合支援法によって定められた障がい福祉サービスの一つです。

障がいのある方が、その状況や環境に応じて必要な支援やサポートを受けながら、共同生活を送ることができる住まいを提供します。

住まいの形態も、アパートや公営住宅、マンション、一戸建てなど様々です。

障がい者グループホーム(共同生活援助)の役割

障がい者グループホーム(共同生活援助)は、親元から自立して生活したいが一人暮らしには不安がある方にとって、世話人などの支援者が身近にいるため、安心して地域生活を継続するための拠点となっています。

また、ご家族の高齢化などに伴う「親亡き後」の生活の場としても、その役割への期待は高まっています。

そのほかにも、病院を退院する方や、入所施設を退所する方が、地域で生活を始めるための重要な住まいの選択肢となっています。

このように、障がい者グループホーム(共同生活援助)は、障害のある方が地域社会で孤立することなく、その人らしい暮らしを実現するためのサービスです。

グループホームと共同生活援助の違いはある?

障がい者グループホームと、共同生活援助には違いはありません。

障がい者グループホームの、制度上の正式な名称を「共同生活援助」といいます。

障がい者グループホーム(共同生活援助)の種類・内容・対象者

障がい者グループホーム(共同生活援助)には4つの種類があり、それぞれ提供しているサービスが異なります。

どの障がい者グループホームも、障がい支援区分に関わらず障がいのある方が利用対象者です。

具体的には、単身での生活は不安があり支援を受けながら地域で暮らしたい方や、介護が必要だが施設ではなく地域の中で暮らしたい方、施設退所後すぐの一人暮らしには不安がある方、などが対象となります。

下記の表では、定員やサービス内容のほか、事業者向けに平均的な収支差率(障害福祉サービスの収入額 - 障害福祉サービスの支出額)/ 障害福祉サービスの収入額)についても記載しています。

| 介護サービス包括型 | 外部サービス利用型 | 日中サービス支援型 | サテライト型 | |

|---|---|---|---|---|

| 定員 | ・定員

新築建物は10名以下 既存建物は20名以下 (都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下) ・共同生活住居 原則2~10名 |

・定員

新築建物は10名以下 既存建物は20名以下 (都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下) ・共同生活住居 原則2~10名 |

・定員

20名以下+短期入所1~5名 (都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下) ・共同生活住居 2~10名 |

共同生活住居 1人

※食事や余暇活動は左記サービスの本体住居を利用する |

| サービス内容 | ・主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助 | ・主に夜間における共同生活を営む住居での相談その他日常生活上の援助 | ・昼夜通じて1人以上の職員を配置し食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助

・短期入所を併設し、在宅生活を営む障がいのある方の緊急一時的な宿泊の場を提供 |

・左記サービスで提供するサービス

・原則3年以内に一般住宅 へ移行することを目標に、設備基準を緩和した1人暮らしに近い形態の住まいの提供 |

| 介護が必要な場合の対応 | 事業所の従業者によって実施 | 外部の居宅介護事業者に委託して実施 | 事業所の従業者によって実施 | 本体事業所従業者が1日に数回巡回してサポート |

| 24時間体制の支援 | 基本なし | 基本なし | あり | - |

| 短期入所の有無 | 基本なし | 基本なし | あり | - |

| 収支差率 | 9.5% | 1.3% | 4.2% | - |

出典:厚生労働省「障害者の居住支援について③」より作成

出典:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」より作成

① 介護サービス包括型

介護サービス包括型は、主に夜間において、共同生活をしている住居での相談、入浴、排泄または食事の介護や、その他日常生活上の援助を行います。

事業所の従業員が介護まで行う点がポイントです。

また、利用者の就労先や日中活動サービスなどと連絡調整を行ったり、余暇活動などの社会生活上の援助も実施します。

② 外部サービス利用型

外部サービス利用型では、主に夜間において、共同生活をしている住居での相談やその他日常生活を送るうえでの援助を行います。

利用者の状態や環境に応じた、入浴、排泄または食事の介護や、その他日常生活上の援助については、外部の居宅介護事業者に委託して実施します。

また、利用者の就労先や日中活動サービスなどと連絡調整を行ったり、余暇活動などの社会生活上の援助も実施します。

③ 日中サービス支援型

他のサービス種と同様に、共同生活をしている住居での相談やその他日常生活を送るうえでの援助を行い、就労先や日中活動サービスなどとの連絡調整や、余暇活動などの社会生活上の援助を実施します。

さらに、上記のサポートを24時間体制で行っている点が特徴です。

他のサービス種では、日中は就労で活動している方も多いため夜間サポートがメインですが、日中サービス支援型では24時間体制のため、日中も支援が必要な方も入居します。

また、短期入所(定員1~5人)を併設しており、在宅で生活する障がいのある方の緊急・一時的な宿泊の場を提供している点も特徴的です。

④ サテライト型

サテライト型は、共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から新たな支援形態として創設されました。

本体住居の入居者との密接な交流が可能であることを前提として、原則3年以内に一般住宅へ移行することを目標に、1人暮らしに近い形態のサテライト型住居での生活を提供します。

定期的に職員がサテライト型住居を巡回し必要な支援を行い、入居者は本体住居での食事や余暇活動に参加します。

障がい者グループホーム(共同生活援助)の需要

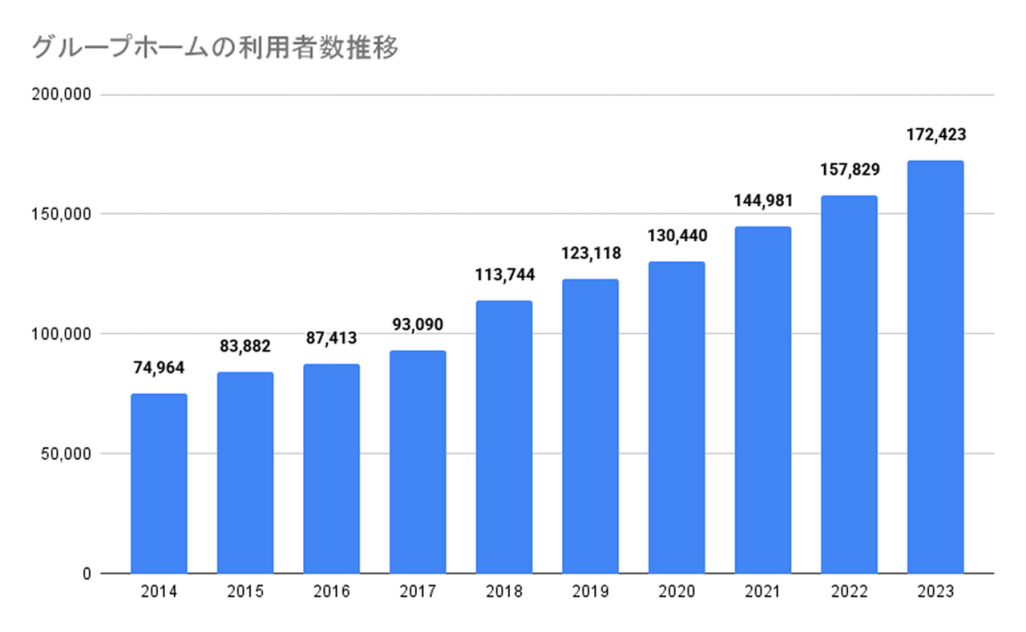

障がい者グループホーム(共同生活援助)の利用実人員数は、下記のグラフの通り2014年から2023年にかけて増加傾向にあり、継続的に需要が大きくなっていることがわかります。

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

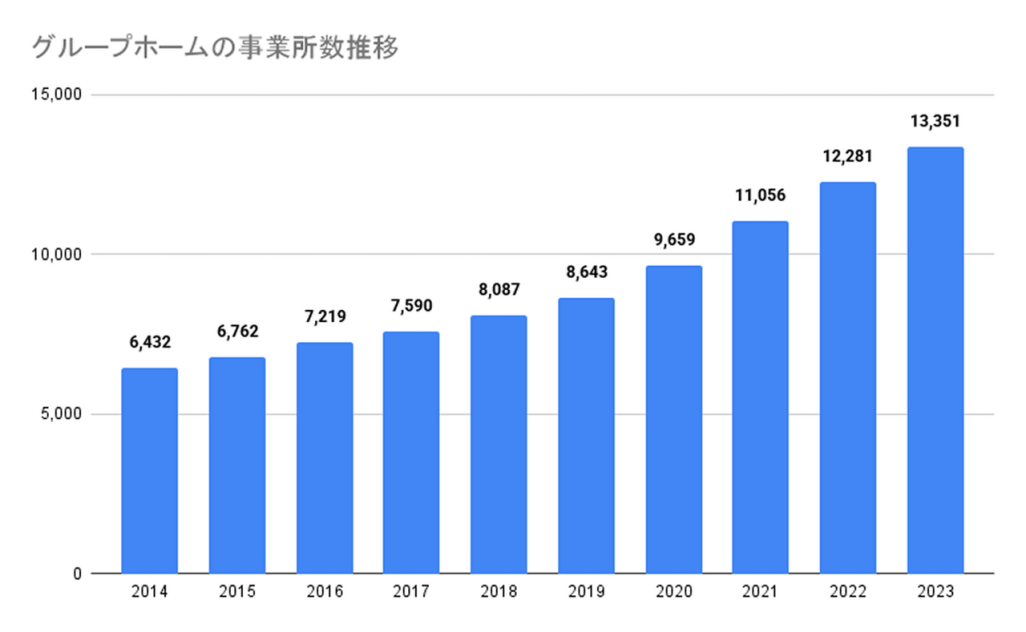

また、障がい者グループホーム(共同生活援助)事業所の数自体も、下記の図の通り、同様の増加傾向を示しており、年々事業所が増え参入企業も増えていることがわかります。

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

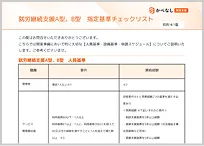

障がい者グループホーム(共同生活援助)開業の要件

障がい者グループホーム(共同生活援助)を開業するためには、法人格を取得し、人員基準・設備基準・運営基準を満たし、都道府県(市町村)から指定を受けることが必要です。

各要件について解説します。

法人格の取得

障がい者グループホーム(共同生活援助)は個人事業主では運営することができません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。

各種法人形態には、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開設後に運営する中での意思決定のしやすさや、資金調達方法の幅広さなどを踏まえて、最適な法人格を選ぶようにしましょう。

例えば、株式会社は合同会社と比べると社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。

人員基準

障がい者グループホーム(共同生活援助)の人員基準には、グループホームを開設・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。

例えば、世話人については介護サービス包括型では、常勤換算で利用者数を6で割った数以上の配置が必要なのに対し、日中活動サービス支援型では、常勤換算で利用者数を5で割った数以上の配置が必要です。

人員基準を満たさないと事業所を開設することはできず、開設後も基準を満たし続ける必要があります。基準に満たない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意しましょう。

| 職種 | 主な業務内容 | 必要な人数 | 常勤・専従要件 |

|---|---|---|---|

| 管理者 | 施設全体の管理や運営、職員の採用や育成など | 1人 | ・常勤のみ

・管理上の支障がなければ兼務可 |

| サービス管理者 | 個別支援計画の作成や見直し、利用者がつかう他の障害福祉サービスとの連携など | ・利用定員が30人以下:1人以上

・利用定員が30人以上:利用定員を30で割った数以上(整数) |

・非常勤可

・兼務可 |

| 世話人 | 家事や服薬、金銭管理といった生活に関するサポート | ・介護サービス包括型:常勤換算で、利用者数を6で割った数以上

・外部サービス利用型:同上 ・日中サービス支援型:常勤換算で、利用者数を5で割った数以上 |

・日中サービス支援型のみ、世話人または生活支援員のうち、1人以上は常勤

・兼務可 |

| 生活支援員 | 食事や入浴、排せつの介助といった介護を伴うサポート | ・外部サービス利用型:不要

・介護サービス包括型/日中サービス支援型:以下の①~④の合計数以上 ①障害支援区分3の利用者を9で割った数 ②障害支援区分4の利用者を6で割った数 ③障害支援区分5の利用者を4で割った数 ④障害支援区分6の利用者を2.5で割った数 |

・日中サービス支援型のみ、世話人または生活支援員のうち、1人以上は常勤

・兼務可 |

| 夜間支援従事者 | 夜間における排せつの介助や緊急時のサポート | ・外部サービス利用型:不要

・介護サービス包括型:不要 ・日中サービス支援型:必要 |

・非常勤可能

・兼務可能 |

設備基準

障がい者グループホーム(共同生活援助)の設備基準には、立地や建物内に必要な設備の条件などがあります。

まず、立地については以下を満たす必要があります。

- 入居施設や病院の敷地内ではないこと

- 住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域であること

また、建物内の設備の基準については基本的に以下を満たす必要があります。

| 設備 | 設備基準 |

|---|---|

| 居室 | ・原則1人1室を確保する

・収納スペースを除き、内包面積で7.43㎡(和室の場合は4.5畳)以上にする |

| 居間・食堂 | ・利用者同士が交流を図れる設備として必要

・十分な広さを確保しなければならない |

| 風呂 | サービス利用者の特性に応じたものにする |

| 洗面所・トイレ | サービス利用者の特性に応じたものにする |

| 台所 | サービス利用者の特性に応じたものにする |

他にも先述したような定員の基準や、物件の条件なども存在します。

詳細な条件については自治体によっても異なる場合があるので、窓口で確認するようにしましょう。

運営基準

障がい者グループホーム(共同生活援助)を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。

定めなければならない運営規程には以下のようなものがあります。

【事業の運営についての重要事項に関する運営規程】

- 事業の目的や運営の方針

- 従業員の職種や人数、職務の内容

- 入居定員

- サービス利用者から受領する費用の種類や金額

- サービスの利用にあたっての留意事項

- 緊急時などにおける対応方法

- 非常災害対策

- 事業の対象となる障害の種類

- 虐待防止のための措置

- その他運営に関する重要事項

開業までに対応しなければならない事項も多いため、余裕をもって準備を進めましょう。

障がい者グループホーム(共同生活援助)の開業については、下記の記事にて詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

障害者グループホームの開業の流れは?立ち上げの条件についても解説!

障害福祉事業の開業を「かべなし開業支援」がお手伝いします!

障害福祉事業の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。

『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。

「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。

まとめ

この記事では、障がい者グループホーム(共同生活援助)について、その基本的な定義から種類、支援内容、開業要件まで網羅的に解説しました。

障がい者グループホーム(共同生活援助)とは、障害のある方が地域社会で自立した生活を送るための「住まいの場」を提供する、障害者総合支援法に基づくサービスです。

「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」「サテライト型」などがあり、それぞれ支援体制や対象者が異なります。

事業者の方は、自社のリソースや参入する地域のニーズに合わせて選択することが重要です。

障がい者グループホーム(共同生活援助)は、障害のある方の「地域で暮らしたい」という願いを実現するために不可欠な社会資源であり、そのニーズは今後も高まっていくことが予想されます。

事業の開始には法律や制度の深い理解が必要ですが、社会貢献性が非常に高く、やりがいのある事業でもあります。

この記事で全体像を掴んだ後は、開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。

かべなし開業支援では開業までのスケジュール作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。最後までお読みいただきありがとうございました。

開業に関する資料をダウンロード

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。