障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

令和7年(2025年)10月からサービスの提供が開始される就労選択支援。就労選択支援とは、障害のある方が適切な就労選択を行うための障害福祉サービスです。

現在就労系の事業所を運営されている方や、就労選択支援の開業を検討されている方は、情報収集や準備を進められていることかと思います。

この記事では、就労選択支援事業について、サービスの概要や提供の流れ、要件や算定構造など、就労選択支援に関する内容を包括的にご紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

就労選択支援とは

就労選択支援とは、障害のある方が適切な就労選択を行うための障害福祉サービスです。

就労選択支援では、対象者が自身の障害特性および就労に関する能力を客観的に把握できるよう支援します。これにより、就労に必要な支援や配慮が明確化され、主体的な意思決定に基づく就労選択が可能となります。

就労選択支援の目的

厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル」には、就労選択支援の目的について以下のように明記されています。

働く力と意欲のある障害者に対して、 障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート (考える機会の提供含む)するとともに、 就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、 本人の希望も重視しながら、 就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。

引用元:厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル」

就労選択支援を通し、障害のある方本人の自己理解を促進するとともに、本人が自身の働き方や進路を適切に選べるようにすることを目的としています。また、就労継続支援を利用することで就労に関する知識や能力が向上した場合には、就労移行支援の利用や一般就労などへの機会を提供することも支援の一環となっています。

就労選択支援の背景

就労選択支援が生まれた背景は、障害のある方が働く機会を得られない、または継続して働けないといった問題があり、その改善のため令和元年の障害者雇用促進法の改正で、福祉と雇用施策の連携体制を整備することが国会の附帯決議で決定されたことにあります。

整備を進める上での課題として 「 就労能力や適性を客観的に評価し、 可視化していく手法等が確立されていない 」 ことが挙げられ、「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」(令和3年6月)でも、「福祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメント ( ニーズ把握、 就労能力や適性の評価 ) の仕組みを構築・機能強化 」 することが挙げられました。

このことから、アセスメントを通して利用者の就労能力を客観的に評価するサービスとして、就労選択支援が実施されることになりました。

就労選択支援の支援の流れと対象者

就労選択支援サービスの流れ

①作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)

まずは利用者との面談や、短期間の生産活動など模擬的就労場面での利用者の障害特性や就労能力などを確認するためのアセスメントを実施します。 アセスメントで把握した利用者の能力や障害特性などの評価を行い、アセスメントシート案に落とし込みます。

②多機関連携によるケース会議

アセスメントシート案を用い、本人や家族、 地域の関係機関(依頼先の関係機関、相談支援事業所、利用中の障害福祉サービス事業所等)とケース会議にてアセスメント内容を共有します。

支援方針に偏りがでないよう、様々な視点から意見交換を行います。アセスメント結果の作成のために開催する会議は、「テレビ電話装置等を活用して行うことができる」ものとされており、オンライン等で行うことが可能です。

③アセスメントシートの作成

利用者と共同し、アセスメントシートを完成させます。アセスメントシートには、本人の情報を整理して記載し、就労に向けた今後のプランを考える際の参考や、本人の状況を関係者に客観的に伝えられるようにします。

④事業所等との連絡調整

アセスメントシートや支援の過程で把握した内容を基に、就労選択支援事業所は障害福祉サービス事業所やハローワークなどの事業者等と連携します。

これにより、利用者と事業者等の面談や見学、実習等の支援を行うことで、利用者本人の進路選択を支援します。

利用者本人の特性や能力を本人が把握した上で事業所等に共有を行うことで、より継続的な就労が期待されています。

就労選択支援の利用対象者

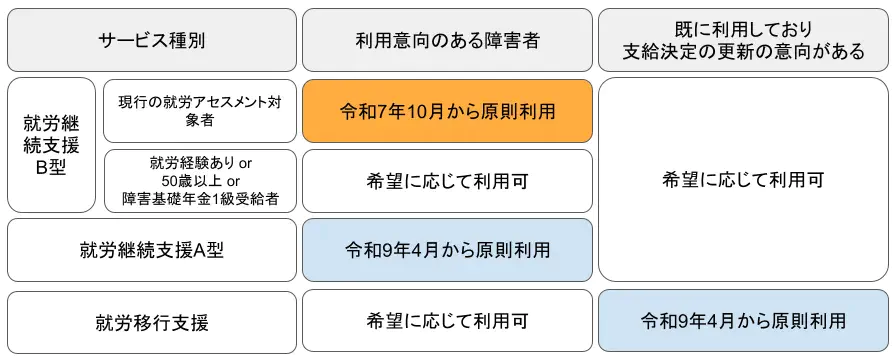

<利用対象者の一覧>

就労選択支援は下記のいずれかが利用対象者となります。

- 就労移行支援か就労継続支援を利用したいと考えている方

- 今現在就労移行支援か就労継続支援を利用している方

- 特別支援学校等の在学者も利用が可能

また、下記に該当する方も希望がある場合のみ、利用が可能です。

- 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある方

- 就労経験がある方(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方に限る)、50歳に達している方、 障害基礎年金1級受給者のいずれかであって新たに就労継続支援B型を利用する意向がある方

- 既に就労移行支援または就労継続支援を利用しており、 支給決定の更新等の意向がある方

就労選択支援の要件・資格

対象事業者や人員配置など、就労選択支援のサービス提供を開始する際に必要なことについて解説します。

就労選択支援の対象事業者と要件

就労選択支援を開業できる事業者とその要件は下記の通りです。

実施主体

- 就労移行支援事業所

- 就労継続支援事業所

- 障害者就業 ・ 生活支援センター事業の受託法人

- 自治体設置の就労支援センター

- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関 など

事業者の要件

- 過去3年以内に3人以上の利用者を雇用させた事業者

- 上記と同等の経験や実績があると都道府県知事に認められた事業者

支給決定期間

- 1ヵ月(1か月以上の時間をかけた、継続的な作業体験の必要がある場合は2か月)

人員配置要件

就労選択支援では、利用者15人に対して1人以上の就労選択支援員の配置が必須です。

管理者

事業所ごとに1人配置が必要です。管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼任が可能です。

就労選択支援員

常勤換算方法で利用者の数を15で除した(割った)数以上の配置が必要です。

※就労選択支援は短期間のサービスであるため、サービス管理責任者の配置は不要とされています。

就労選択支援の参入メリットや指定をとる流れは下記の記事で解説していますので、ぜひお読みください。

就労選択支援員になるには

就労選択支援のサービス提供をするには、「就労選択支援員養成研修」を修了する必要があります。この研修は、就労選択支援において専門的な支援を提供する「就労選択支援員」を養成するための研修です。オンデマンド講義や対面演習などを通し、サービス提供に必要な知識を習得することができます。

研修を受講するには要件もあります。就労選択支援員養成研修についてのより詳しい内容を知りたい方は、下記の記事もお読みください。

就労選択支援の開始による他サービスの変更点

就労選択支援のスタートに伴い、就労継続支援B型は利用要件が変更されます。令和7年10月からは、「就労選択支援でアセスメントを受けていて就労に関わる課題などの把握ができている人」が就労継続支援B型の要件に加わることになりました。

そのため、就労継続支援B型の利用を検討されている方は、その前に就労選択支援を利用する必要があります。

ただし、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、サービスを受けるまでに待機時間が発生してしまう場合には、就労移行支援事業所による就労アセスメントを受けることで就労継続支援B型を利用することが可能です。

就労選択支援の算定構造

就労選択支援は他のサービス同様、サービスの提供を行い、対価として得る報酬が主な収入になります。 請求の際には、この基本報酬に各種加算・減算の項目を加減した報酬の総額を算定し、負担割合に応じて利用者と国保連(国民健康保険団体連合会)に請求を行うことになります。

なお、就労選択支援は、利用者に対して直接支援を行った場合が報酬算定の対象です。利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象となりますが、利用者が参加せず、関係機関のみとの連絡調整等を行った場合は算定の対象になりません。

就労選択支援の基本報酬

就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日ごとの報酬となっています。

- 就労選択支援サービス費 1,210単位/日

就労選択支援の加算・減算

就労選択支援に関する加算・減算は、「特定事業所集中減算」があります。

- 特定事業所集中減算 200単位/日

運営基準減算の要件は、前6ヶ月において、自社の就労選択支援サービスにより、同一事業者に移行させた利用者の割合が80%を超えている場合、200単位の減算となります。

就労選択支援事業の開業をかべなし開業支援がお手伝いします!

就労選択支援事業の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。

『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。

「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。

まとめ

ここまで、就労選択支援の概要や要件、算定構造などについてご説明してきましたがいかがでしょうか。

就労選択支援は、障害のある方が将来に対して、より自立した選択ができるようにサポートする事業です。これまで以上に障害のある方本人の自己理解にフォーカスした支援を行うことで、就労後のミスマッチを防ぎつつ、選択の可能性を広げる事業となっています。

開業の要件を抑え、事業の開始に向けてしっかりと準備しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

開業に関する資料をダウンロード

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。