障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!

障害福祉事業所の開業をお考えの方の中には「A型・B型・移行支援など、どんな事業モデルがあるのか?」「儲かる事業なのか?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、興味をお持ちの方や開業を検討している方向けに、5つのサービスモデルの違いから市場感や事業収益性、運営のポイントまで解説します。

就労支援とは?

社会課題を解決する「障害福祉サービス事業」

就労支援とは、障害のある方が就職するために必要なスキルの習得だけでなく、安定的に仕事をしていくために必要な訓練までをサポートするサービスです。 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、重要な社会課題の解決と事業収益を両立させることのでき得る事業です。

就労支援の5つの事業の収益と運営方法の違い

就労支援サービスには、大きく分けて就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援の5つの事業形態があります。

| 事業モデル | サービス対象者 | 雇用契約の有無 | 給与・工賃の平均月額(令和5年度) | 利用期間 | 収益の源泉 |

|---|---|---|---|---|---|

| 就労継続支援A型 | 65歳未満の成人

で一般就労は困難だが、雇用契約に基づき就労可能な方 |

原則あり | 月額86,752円(※1) | - | ・障害福祉サービスとしての報酬

・生産活動による収益 |

| 就労継続支援B型 | 一般就労やA型での就労が困難な方 | なし | 月額23,053円(※1) | - | ・障害福祉サービスとしての報酬

(・生産活動による収益:ただし原則余剰金は発生しない) |

| 就労移行支援 | 65歳未満の成人で一般就労を希望しており、就労可能と見込まれる方 | なし | - | 原則2年 | ・障害福祉サービスとしての報酬 |

| 就労定着支援 | 移行支援、A型、B型などを経て一般就労した方 | なし | - | 1年ごとの更新で最長3年 | ・障害福祉サービスとしての報酬 |

| 就労選択支援 | A型・B型・移行支援などの利用を希望する、または利用している方(※2) | なし | - | 原則1か月 | ・障害福祉サービスとしての報酬 |

※制度の対象者や利用ルールは、利用者の年齢や就労経験などによって異なります

※1 平均給与・工賃は厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」を参照

※2 就労選択支援の対象者は段階的に変更される予定のため詳細は厚生労働省「就労選択支援について」を参考にしてください

1. 就労継続支援A型(雇用型)

就労継続支援A型は、障害がある方と雇用契約を結び、「生産活動」と呼ばれる就労機会を提供し、最低賃金以上の「給料」を支払うサービスです。働くための相談やスキル向上の研修、一般就労支援も行います。

事業所の主な収入は、サービス提供の対価として国保連から支払われる「障害福祉サービスとしての報酬」です。この報酬は、「基本報酬」と支援体制などに応じた「加算・減算」で構成されています。

就労継続支援A型は、「利用者を雇用する義務」が発生する点と「生産活動による収益」がある点が特徴です。

そのほか、就労継続支援A型の詳細や、開業に必要な項目や流れについては下記の記事をご覧ください。

就労継続支援A型の開業・立ち上げに必要な資格や開業までの流れとは?

2. 就労継続支援B型(非雇用型)

就労継続支援B型は、サポートがあっても雇用契約を結んで就労することが困難な障害がある方を対象とします。雇用契約を結ばずに、就労の機会や生産活動の場を提供し、成果に応じた「工賃」を支払います。

A型とは違い雇用契約がなく、生産活動収益から経費を引いた額を「工賃」として利用者に支払うため、最低賃金の適用を受けません。

上記の条件から企業としては比較的参入しやすいですが、一方で安定した作業(仕事)の受注力や工賃の確保が課題になります。

そのほか、就労継続支援B型の詳細や、開業までの流れについては下記をご覧ください。

就労継続支援B型の開設・立ち上げに必要な資格や開設までの流れとは?

3. 就労移行支援

就労移行支援とは、障害のある方が一般企業に就職するために必要なスキル習得や訓練をサポートする福祉サービスです。

利用期間が原則2年と決まっており、利用者はこの間に企業インターンや就職の準備、就職活動を行い一般企業への就職を目指すのが特徴です。

就労移行支援では、就職後も原則6か月間、職場定着のサポートなどを行います。

就労継続支援とは違って雇用や生産活動の機会を提供することはなく、スキルアップや訓練などのサポートのみ提供し、「障害福祉サービスとしての報酬」を国保連から受け取ります。

そのほか、就労移行支援の詳しい解説や、開業までの流れについては下記の記事をご覧ください。

就労移行支援の開業・立ち上げに必要な資格や開設までの流れとは?

4. 就労定着支援

就労定着支援とは、障害のある方が一般就労したのちも、職場環境に適応し、長く継続的に働いていくためのサポートをするサービスです。

具体的には、就職先の企業と障害のある方との間でトラブルがあった場合に、就労定着支援員が間に入り、相談や支援を行います。

障害のある方の一般就労が増え、ニーズの増加に伴って2018年に独立した障害福祉サービスとして開始しました。

就労定着支援も、障害のある方への支援を行うことで「障害福祉サービスとしての報酬」を国保連から受け取ります。

そのほか、就労定着支援の詳細や、開業までの流れについては下記の記事をご覧ください。

就労定着支援の開業・立ち上げの方法は?満たすべき基準についても解説

5. 就労選択支援(2025年度開始の新事業)

就労選択支援とは、障害のある方が適切な就労選択をできるようサポートする障害福祉サービスとして、2025年10月1日から開始しました。

利用者が、自身の就労に関する能力や障害の特性について客観的に理解・把握できるようサポートし、就労に必要な支援や配慮を明確化することで、障害のある方の主体的な意思決定による就労を目指しています。

上記のような支援を行うことで、「障害福祉サービスとしての報酬」を国保連から受け取ります。就労継続支援などと併用することがある点も特徴的です。

就労選択支援についての詳しい解説や、開業までに必要な流れについては下記の記事をご覧ください。

就労選択支援事業とは?サービスの概要や要件をわかりやすく解説!

就労支援事業の需要と市場動向

就労支援事業の需要や市場感がどうなっているか気になっている方もいるかもしれません。

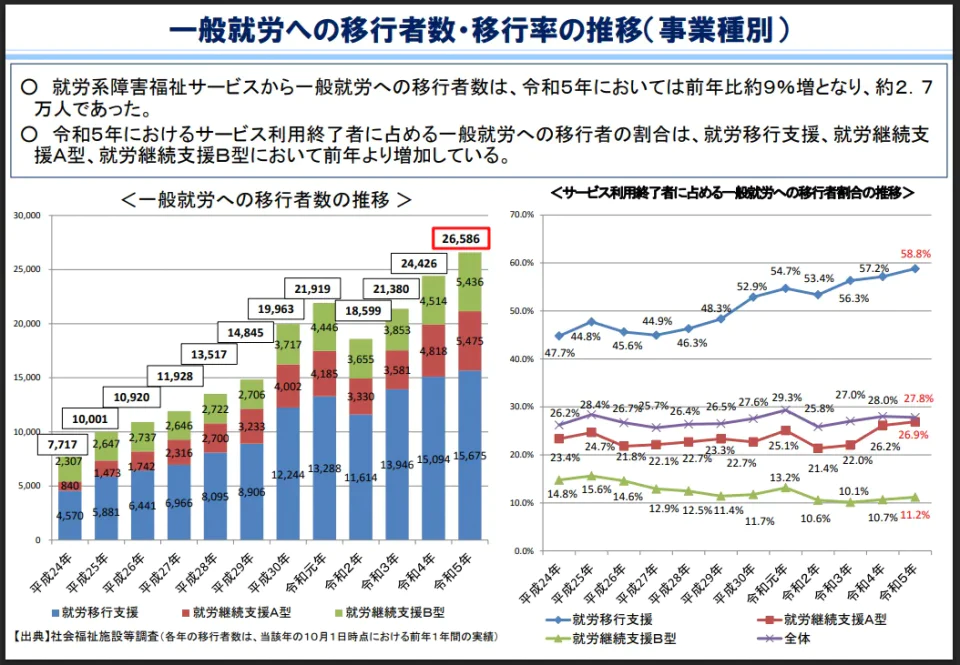

就労支援事業から一般就労への移行者数は年々増加しており、下記の図からも就労支援事業が障害のある方の一般就労に重要な役割を果たしていることがわかるかと思います。

なぜ今、就労支援事業が注目されるのか?

2025年現在、少子高齢化や診断基準の変化、障害のある方に対する理解の深まりによって、障害のある方の総数は増加傾向にあります。

また、生産年齢人口の減少によって労働力という意味でも需要が高まっており、そういった背景から就労支援事業に参入する企業や事業所が増えています。

そのほかにも、企業の社会貢献が重視される社会的な風潮や、そのビジネスモデル上、収益性が景気に左右されづらいことも就労支援事業が注目されている要因です。

就労支援事業の事業収益性

厚生労働省実施の「令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によると、令和4年度の障害福祉事業の全サービス平均の収支差率(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含まない)の全国平均は「5.3%」です。

収支差率とは、福祉業界でよく使われる経営指標で、事業所の売上に対する利益の割合を表しています。

営利企業の利益率とほぼ同義で、収支差率がマイナスの場合は経営赤字、プラスの場合は経営黒字であることを示します。

下記の図は、各就労支援事業モデルごとに作成した各年度の平均収支差率です。

なお、下記の数値は物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含んでいません。

| 事業モデル | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 |

|---|---|---|---|---|

| 就労継続支援A型 | 2.9% | 7.1% | 6.1% | 4.2% |

| 就労継続支援B型 | 5.2% | 4.6% | 4.4% | 6.0% |

| 就労移行支援 | 7.9% | 3.2% | 6.7% | 5.5% |

| 就労定着支援 | 9.2% | 2.9% | 2.4% | 2.9% |

※就労選択支援は令和7年開始のため対象外 出展:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」

上記の図からも、多くの就労支援モデルが障害福祉サービス全体の平均収支差率を超えてきており、マイナスの収支差率のものがないことからも、きちんと運営すれば十分に利益が出る事業と言えるでしょう。

とはいえ、当然ながらマイナスの収支差率の事業所も一定数存在します。安定した事業運営のためには、開業前から資金調達計画や損益計画を練り、事業運営の指針となる事業計画書を作成するようにしましょう。

就労支援の収益構造

障害福祉事業では、利用者へサービス提供を行った対価として得られる「障害福祉サービスの報酬」が主な収入になります。障害福祉サービスの報酬の構造は、

- 基本報酬:あるサービスを1日に1人に対して行った報酬

- 加算・減算:要件を満たした場合に追加報酬を得たり、指定基準を下回った場合に報酬が減額される仕組み

に分類することができます。

基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービス利用者の方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。

「1.基本報酬」は、1人に対して1日サービス提供するごとに決まっている「単位」に、事業所所在地の地域区分によって決まっている「1単位あたりの単価」を乗算することで計算します。

この「単位」は、就労支援モデルごとに報酬体系(算定基準・方法)が異なります。

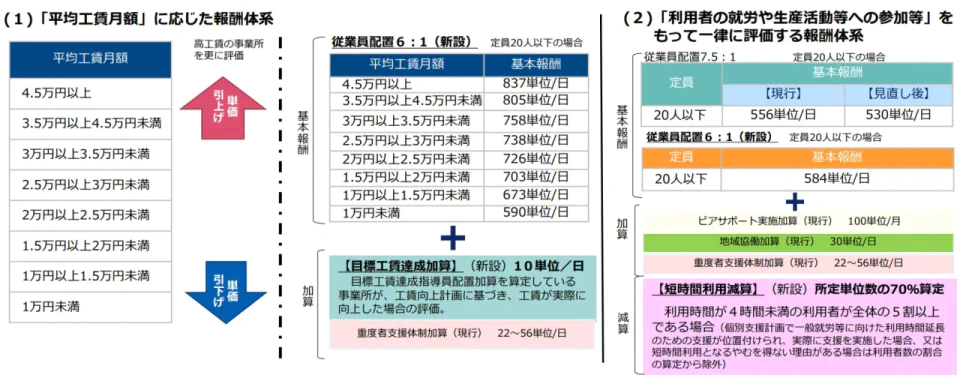

例えば、就労継続支援B型の報酬体系は以下のいずれかを選択することが可能です。

- 「平均工賃月額」に応じた報酬体系

- 「利用者の就労や生産活動への参加等」による一律評価での報酬体系

下記は「平均工賃月額に応じた報酬体系」の場合の例です。

例えば、『「平均工賃月額」に応じた報酬体系』を選択した場合には、サービス利用者に支払う工賃の平均額に応じて単位数が変化し、単位数が増えるほど事業所が受け取れる報酬も増える仕組みです。

事業所が属する地域区分によって1単位ごとに受け取れるお金の単価は決まっており、単位数が増えるほど事業所が受け取れる報酬も多くなるのです。

「2. 加算・減算」については、基本報酬とは別で一定の要件を満たすことで得られる報酬が「加算」、指定の人員基準や設備基準などを満たさない場合に適用される減額の仕組みを「減算」といいます。

「加算」については、障害福祉サービスごとに様々な種類が存在し、例えば自宅と事業所間の送迎を行った場合に加算される送迎加算や、食事を提供した場合に加算される食事提供体制加算などがあります。

就労支援の運営における「3つの壁」

就労支援事業は、高まる社会的ニーズと国の給付費(報酬)という安定した収益構造から、非常に魅力的な事業モデルです。しかし、その安定性は「法令を遵守した適切な運営」という絶対的な条件の上に成り立っています。

特に、以下の「3つの壁」が運営上の大きなハードルとなる可能性が高いです。

- 国保連への「報酬請求(レセプト)」の複雑さ

- 「個別支援計画書」と「日々の記録」の膨大な業務量

- 「実地指導(監査)」への対応と度重なる「法令改正」

この章では、その3つの壁が具体的にどのようなものなのかを解説します。

壁1:国保連への「報酬請求(レセプト)」の複雑さ

各事業モデルでも説明した通り、売上の源泉である「報酬」を得るためには、各都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に対して請求する必要があります。

一般的な請求書発行などではなく、レセプトという特有のシステムで行う必要があり、「基本報酬」のほかにも、支援内容に応じた「加算」や、人員状況に応じた「減算」のルールが複雑で専門知識が必須です。

また、請求にミスが一つでもあると返戻され、それによって入金が数か月遅れることもあり、資金繰り(キャッシュフロー)に影響してしまいます。

毎月発生する業務であり、手入力やExcelでの管理では上記のようなミスも出てしまいやすいため、業務効率化サービスを導入する事業所も出てきています(※)。

※参考:東京都福祉局「福祉職場におけるデジタル技術活用推進」

壁2:「個別支援計画書」と「日々の記録」の膨大な業務量

障害者総合支援法により、利用者ごとの「個別支援計画書」の作成と定期的な見直しが法的に義務付けられているほか、日々「誰に」「どのような支援を行ったか」を「サービス提供記録」として詳細に記録・保管する必要があります。

個別支援計画書の例はこちらの記事をご覧ください。

これらの書類作成・管理業務は非常に煩雑なため、支援スタッフが利用者支援(営業活動や面談)に充てる時間を圧迫しがちです。

レセプトと同様に、紙やExcelでの管理は情報検索や共有が困難な上、転記ミス、二重入力、管理漏れのリスクも伴います。

壁3:運営指導(監査)への対応と定期的な「法改正」

就労支援事業所は、数年に一度(通常3年ごと)に都道府県や市町村の運営指導(監査)を受けることが義務付けられており、個別支援計画書や日々の記録が、人員配置基準などの法令を遵守し、適切に作成・保管されているか厳しくチェックされます。

もし書類の不備や運営基準違反が発覚した場合、当然ですが利用者の信頼を失ったり、指定障害福祉事業者の取り消しなどのリスクがあります。

また、障害福祉制度は慣例的に3年ごとに加算などの報酬の改定や「就労選択支援」の新設などといった大きな法改正が行われるため、常に最新の法令・基準を把握し、運営体制や書類を継続的に更新していく必要があります。

就労支援の開業をかべなし開業支援がお手伝いします!

就労支援の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。

『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。

「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。

まとめ

本記事では、「就労支援」を「事業(ビジネス)」の視点から解説しました。

就労支援は、国の給付費(障害福祉サービスとしての報酬)を財源として、社会貢献性と事業の安定性を両立できるビジネスモデルです。

事業には「継続支援A型」「継続支援B型」「移行支援」「定着支援」「選択支援」の5つのモデルがあり、それぞれサービス内容や収益構造の特徴が異なります。

しかし、どの支援形態においても、その運営は「報酬請求」「個別支援計画と日々の記録」「実地指導(監査)と法令改正」という、専門的かつ複雑な「3つのハードル」と必ず向き合うことになります。

これらの複雑な業務負担は、経営の安定性を脅かす重大なリスクであり、スタッフが本来行うべき支援の質を低下させる要因にもなります。

弊社の障害福祉事業所向けSaaS「かべなしクラウド」は、日々の業務を効率化し、法令を遵守した健全な事業所運営を実現するために開発されました。

これから開業を目指す方も、既存事業所の業務負担に課題を感じている方も、まずは「安定した事業所運営」の第一歩として、弊社のサービス資料をぜひご覧ください。

開業に関する資料をダウンロード

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。